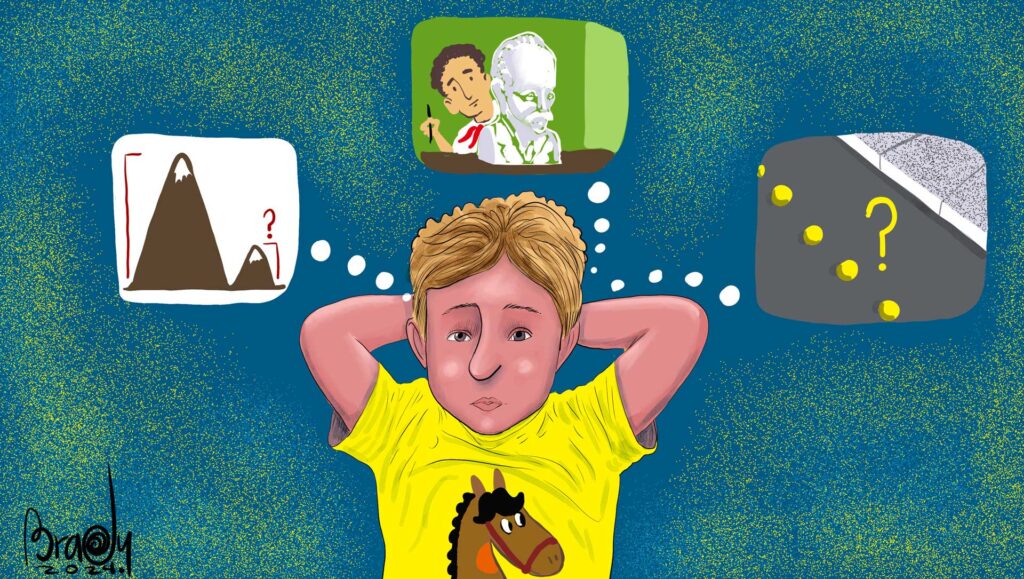

Tuve la suerte de encontrar excelentes profesores durante toda mi niñez y adolescencia. La educación en el hogar también fue de primera, algo que agradezco especialmente a mis padres, y que intentaré legarle a mi hijo. Agrego además que fui un niño que preguntaba sin miedo, incluso sin medida, podría decir.

Eso no me eximió de una enorme cantidad de simpáticas conclusiones sobre el mundo, que a medida que ha pasado el tiempo he ido atesorando. Como en mi aula de preescolar estudiaba un niño llamado Calixto, a mí me parecía tener todo el sentido del mundo que las voces de arrancada para correr fueran: «En su mar, Calixto, fuera», sin plantearme siquiera la versión correcta.

Mi esposa, Patricia, cuando era niña, tenía de vecino a un muchachito llamado Abdel. Cierta vez mi suegra, tratando de aleccionarla, le presentó el conocido refrán: Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Como el infinitivo arder suena tan parecido al nombre del niño, Patricia se preguntaba: ¿Cómo es e