Leyla Leyva (Cienfuegos, 1964) es una poeta cercana. No sólo porque ahora vive a pocas cuadras de mi casa, sino, sobre todo, porque en su búsqueda de lo inefable hallo el impulso, el temor, la tensión y la impudicia que, como lector, busco en otros autores.

Transita entre las palabras y las emociones como quien cruza por un campo minado. Tensa las imágenes hasta el límite, y exhibe el resultado sin pudor, aunque con un dejo de tristeza. Parece como si nos dijera que los versos con que construye ese artefacto llamado poema son los daños colaterales en la batalla por ver lo invisible, oír lo inaudible, palpar lo intangible: la constatación de que está alerta en esa guerra por descubrir y preservar la belleza. Y que lo seguirá intentando, aún cuando el ámbito en que se mueve —en que nos movemos todos— sea hiriente, inhóspito y más cruel de lo que podríamos tolerar. Dijo otro poeta: “Sé que en el mundo hay dolor / pero no es dolor el mundo”.

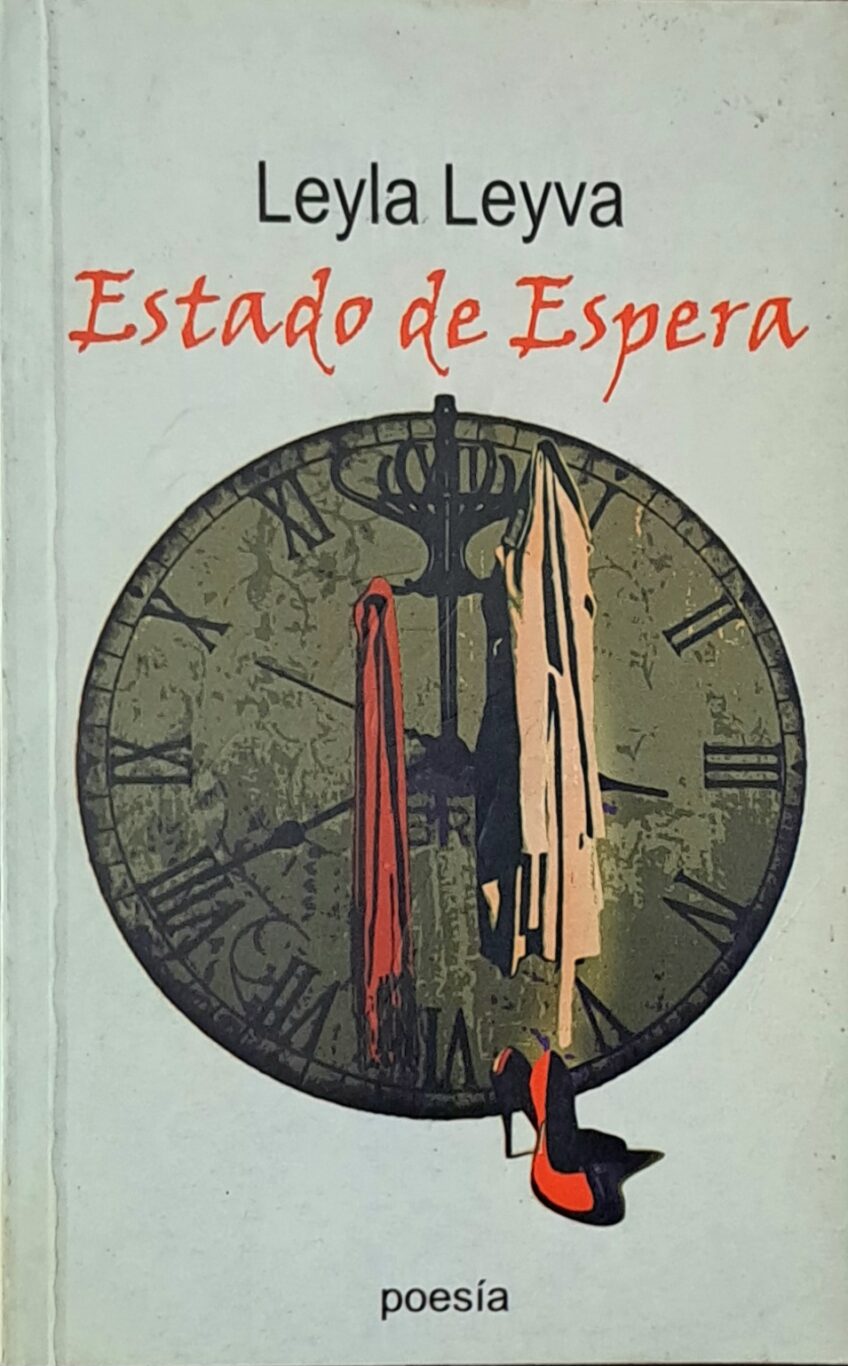

Hasta el momento, Leyla ha publicado los poemarios: Piélagos (Editorial Letras Cubanas, 2000), ganador del Concurso “Lourdes Casal”, en su primera convocatoria internacional; Ejercicios carnales (Letras Cubanas, 2009), Estado de espera (UNIÓN, 2012), y mataremos al hijo (Letras Cubanas, 2024). Su cuaderno de versos Las amantes deformes se encuentra en proceso editorial.

Ha sido incluida en la antología Catedral sumergida, compilación de poesía cubana escrita por mujeres entre el siglo XX y el XXI (Letras Cubanas, 2014), y en la bilingüe Sin mordaza (2021), de poesía brasileña y cubana.

¿Cómo, a qué edad, se produce el encuentro entre la poesía y tú?

Si debo recordar ese momento, antes tengo que asumir la poesía como estado del pensamiento que se proyecta o proyectará, no como género. Entonces me veo con diez años, sentada en la escalera de nuestro apartamento del Malván, frente al mar, en Varadero, un día invernal, a la espera de mi madre, que nos dejaba sin llave para entrar a la casa cuando regresábamos de la escuela.

Nos habíamos criado con una tata, en Cienfuegos, mientras mis padres trabajaban dirigiendo. Eran tiempos en que las madres integradas parían, a imagen y semejanza de las federadas de la época, por lo menos cuatro hijos que se educaban en medio de las contingencias. Nuestra tata, por suerte, se llamó Mirtha Montero, mi ángel tutelar. Pero a los nueve años el hilo se rompió, porque fuimos a vivir a Varadero, solo con mis padres. Ese cambio, de niña sobreprotegida a una que se mueve libre, a su suerte, despertó en mí una melancolía que luego he considerado como un despertar a la consciencia de la finitud de la vida, a la fragilidad de ser.

Entonces, hubo un día impreciso de aquel tiempo en que se hizo muy clara la expresión y comencé a crear en mi mente, a hablar a la inmensidad que era el mar y del que me separaban diecisiete escalones. Comprenderás que lidiar con esa angustia confusa, sin un interlocutor humano, no fue un paseo por el prado, así que escribí una pésima obra de teatro, que dirigí e interpreté. Esa liberación funcionó, aunque fuera un escarceo estudiantil.

Más tarde, en la secundaria, me uní a las “escritoras” de novelitas rosa por encargo. Una experiencia que cuento sin vergüenza. Ahora, la poesía escrita, hacia donde va casi toda mi inquietud creativa, apareció a los dieciséis, después de mi encuentro con Vallejo, Borges y Emily Dickinson, entre otros autores. O de mi deslumbramiento con La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, y con otra novela de naturaleza tan lejana a mis preferencias de hoy: La alegría de vivir, del Émile Zola; lecturas todas que agradezco a mi padre, un incesante lector que activó en mi temprana juventud ese disparador intelectual.

¿Ser poeta supone una sensibilidad particular, una suerte de hiperestesia?

La poesía ocurre en un estado de tensión, de pelea con lo inasible. Es hija de una ansiedad: atrapas el instante (cuando lo atrapas) y ya se escurre sin definición o posibilidad de que pueda repetirse o cifrarse esa eficacia. Hablo de la poesía, no del simulacro de lo lírico. La poesía es o no es, pese al bardo, a las tribunas sociales o a las influencias de las zonas de poder. Y también, más allá de los géneros literarios. Aunque soy de las que se sienten bien con el empaque, con cualquiera que funcione. E igual con la hibridez que ofrecen otras vías expresivas para alcanzar lo poético.

¿Te asumes como poeta? ¿Cómo se dio ese proceso de aceptación de la diferencia en ti?

Cuando me hacen esa pregunta, siempre pienso que es una provocación para medir mi grado de tolerancia o mi humor. Hace algunos años, presentaba un espacio de conversación en la Casa de la Poesía, y en la preparación de la charla, un poeta invitado me escribió algo así como “ustedes los poetas”, que me paralizó. Supongo que esa frase puso en entredicho lo que privadamente gestionaba desde que publiqué mi primer libro con Letras Cubanas. Así que con el tiempo decidí asumirme como poeta, nunca poetisa, aunque todavía me acose el síndrome del impostor en forma de sombra nefasta. Pero todo tiene su lado positivo, ya que mi febril sentido crítico se ha aguzado para leerme y leer a los otros.

Si aceptaras que la poesía es ese algo indefinible que en ocasiones va a dar a los libros, ¿cuál sería, hasta el momento, el hecho de mayor trascendencia poética de tu vida?

Cada libro que he escrito —que no son ni quieren ser muchos— se mueve en un círculo de lo cotidiano que engaña a la simplicidad. Eso, te lo confieso, lo asumo como un acto consciente. Mi familia, mis afectos y desafectos, y todas mis ansias y pérdidas, han ido a parar a la poesía. Lo más luminoso que escribí alguna vez fue Piélagos. Pensé que era el cuaderno de la esperanza, pero está visto que no sé escribir con alegría…

¿Es en tu caso la poesía un prisma, una compañía, una herramienta de conocimiento, un ejercicio del desgarramiento, un modo de estar alerta o un oficio?

Cuando escribo, rezo para que el oficio me enderece. Lo invoco hasta con incienso, pero no resulta grato. Mi poesía tiene fuertes vasos comunicantes con mi vida. Aunque no es biográfica, a veces la entrada a ella se convierte en un proceder quirúrgico que hasta a mí me asusta y daña.

Hace un año que murió Rolando 1. Vivimos en matrimonio por casi treinta. Una vence al sobresalto, apenas, pero sigue tratando de oficiar como una madre, e incluso, como una poeta digna, pero la poesía no salva a nadie, solo te estructura la memoria y te lanza al ruedo para seguir sin demasiada lástima de ti.

¿Quiénes son tus poetas de cabecera, esos a los que siempre vuelves? ¿Quiénes crees que hayan influido en ti?

La lista es interminable. En mi etapa universitaria, Lezama fue la biblia, y Borges, y Eliot…; luego, sobre todo, los poetas que en los ochenta, en Cuba, conformaron una generación que nos mostró caminos y veredas. Estén donde estén, aunque haya antologías que ignoren a los de acá, y antologías de aquí que omitan a los que no están en Cuba. Ahora mismo, las influencias se difuminan; lo mismo viajo de la mano de Clarice Lispector, Anne Carson, Susan Sontag o Joseph Brodsky, que regreso a Margaret Atwood o a Elizabeth Bishop.

Hace unos días que leo la novela Arácnidos, de Ricardo Alberto Pérez, una experiencia que te adhiere a lo mental, a lo psicodélico, y ha estimulado, para bien de mi escritura, esa parte oscura que suavizo con sarcasmo.

Tu primer poemario publicado, de 2000, se titula Piélagos. Sé que creciste al lado/en/sobre/dentro del mar, y no de cualquier mar. ¿Te consideras una mujer de isla? ¿De algún modo el mar ha intervenido en el desarrollo de tu sensibilidad artística? ¿Temes a la ira del mar? ¿Consideras el mar un elemento vivo, misterioso? ¿Piensas que el mar es límite o posibilidad?

El mar siempre está vivo, al acecho, aunque la calma y la belleza te hagan pensa