MIAMI, Estados Unidos. – Hace casi dos décadas, un 9 de diciembre de 2005, presenté en la Maison de l’Amérique Latine de París, los libros que acababan de publicar en Miami los periodistas Olga Connor y Daniel Fernández, así como el escritor cubano Juan Cueto Roig. En la sala, entre otros, se encontraba el poeta Raúl Rivero, de paso también por la capital francesa. Esa noche terminamos, incluido Rivero, en Bofinger, mítica brasserie parisina fundada en 1864 a pocos metros de la plaza de la Bastilla. Para ambos aquel encuentro significó el comienzo de una amistad y colaboración literaria que no ha decaído desde entonces.

Juan Cueto publicó su primer libro en 1996 y descubrió su pasión por la literatura en ese momento, cinco años más temprano, por ejemplo, que la escritora estadounidense Laura Ingalls Wilder cuando escribió Little House on the Prairie, su primer libro, a los 65 años. Desde entonces, la producción literaria de Cueto incluye, entre poemarios, relatos, cuentos, crónicas y traducciones de E. E. Cummings o Constantino P. Cavafis, una veintena de libros que presenta regularmente, además de numerosas críticas literarias en la prensa digital y otras colaboraciones en antologías y volúmenes temáticos. De esta forma, se ha convertido en una figura clave del ámbito literario de Miami, siempre celebrado por su discreción, empatía y elegancia.

Cada vez que viajo a la ciudad, me encuentro invariablemente con Cueto para almorzar, de preferencia un viernes, en La Casita, restaurante cubano de la Calle Ocho, seguido de una visita a La Ventanita del restaurante Versailles, en donde la degustación de su café cortado con leche evaporada humeante, acompañado de un pastel de guayaba, forma parte de los rituales que suele compartir con sus amigos.

Juan Cueto es, por así decirlo, uno de esos cubanos que, tras su largo exilio en Estados Unidos, se perdieron tanto la Isla como las generaciones de jóvenes nacidos después de la llegada del castrismo. Pero es mejor que de su vida nos hable él mismo.

―Comencemos, como siempre con todos los entrevistados, por tus orígenes familiares y el lugar donde naciste…

―Nací en el pueblo costero de Caibarién, al norte de Las Villas, el 4 de marzo de 1936. Pero ese lugar nunca significó gran cosa para mí, no porque lo rechace, sino porque 36 días después de mi nacimiento, María Ofelia Roig Coloma, mi madre, falleció tras complicaciones relacionadas con el parto y la familia se mudó a Remedios. Mi padre, José Cueto Isla, mis tres hermanas, mi hermano y yo llegamos, entonces, a la ciudad de la que conservo mis primeros recuerdos de infancia, un sitio que he evocado muchas veces en relatos y poemas durante mi vida. En el cementerio de la que llaman “la octava villa de Cuba”, está la tumba de mis padres, otra de las razones por las que me considero remediano. Escribí, por ejemplo, un poema que evoca nuestra casa, en la calle José Antonio Peña, N° 35, a un costado de la iglesia, en donde el ambiente mojigato de unas tías muy devotas contrastaba con el de unas primas que eran todo lo contrario en cuanto a fervor religioso se refiere.

Mi padre trabajaba para el Royal Bank of Canada, y lo enviaban con frecuencia a otras ciudades y pueblos de la Isla para que abriera o cerrara sucursales. Por esa razón, dos de mis hermanas habían nacido en Remedios, otra en Nuevitas, mi hermano mayor en Yaguajay y yo en Caibarién. Ese nomadismo terminó el 19 de abril de 1944, cuando mi padre falleció. En Remedios viví hasta los ocho años de edad, pero siempre regresé en vacaciones, después que ya nos habíamos mudado a La Habana.

A mis abuelos paternos y maternos nunca los conocí, pues ya habían fallecido cuando yo nací. Sé que por parte de los Cueto éramos de ascendencia asturiana y por los Roig descendíamos de catalanes, algo frecuente en la genealogía de cualquier cubano.

―¿Qué sucede en Remedios durante tu infancia?

―Elpidia Roig Coloma, la hermana más joven de mi madre, era novicia de una orden religiosa en La Habana y obtuvo la autorización para asistir a los funerales de mi madre. Como fue la única que se mostró dispuesta a ocuparse de la crianza de los cinco huérfanos abandonó su vocación religiosa y se mudó a Remedios.

Mi padre se volvió a casar, esta vez con Olga Mould, prima del compositor Alejandro García Caturla, de modo que nos mudamos a La Habana cuando yo tenía ocho años. Para la tía Elpidia fue una separación dolorosa, pero aquel accidente familiar le permitió, en cierta medida, casarse con su esposo Octavio Sust y tener dos hijos, Enriqueta y Octavio.

A comienzos de la década de 1940 mi padre enfermó de cáncer y, a sabiendas de que no tenía cura, decidió regresar a Remedios para morir junto a sus hermanas en la casa en donde habíamos vivido antes. El Royal Bank of Canada siguió pagándole su salario durante toda la enfermedad y hasta su muerte, y a todos sus hijos una pensión de 36 pesos mensuales hasta que cumplimos la mayoría de edad a los 18 años.

La muerte de mi padre significó el regreso a casa de la tía Elpidia en La Habana y, en mi caso, la entrada en el asilo San José de la Montaña, un internado para niños huérfanos, en un inmenso palacete del barrio de La Víbora, en donde a unos 20 huérfanos nos atendían seis monjas y una cocinera llamada Fidencia. Las monjas ocupaban el tercer piso del edificio, una estancia misteriosa a donde ni siquiera podíamos asomarnos, los dormitorios estaban en el segundo y la cocina, los baños y las aulas en la planta baja.

―¿Tienes recuerdos de esa etapa de tu vida?

―Solo estuve 12 meses en el asilo que coincidió con mis nueve años de edad. Recuerdo perfectamente la pésima comida, que consistía, en general, en un plato principal (y a veces único) de sopa o potaje a base de vegetales, viandas y huesos. Muy temprano, sor Clementina, una de las monjas de la institución, acompañada siempre de alguno de los huérfanos, entre los cuales me encontraba, iba en tranvía hasta el Mercado Único de La Habana, para pedirles a los comerciantes “una limosna para los niños del asilo”. Con lo que allí conseguía gracias a su poder de persuasión almorzábamos todos. Nunca olvidaré las miradas de piedad y conmiseración de los viajeros de aquel tranvía, quienes sabían que éramos niños huérfanos.

―¿Dónde continuaste tu escolaridad?

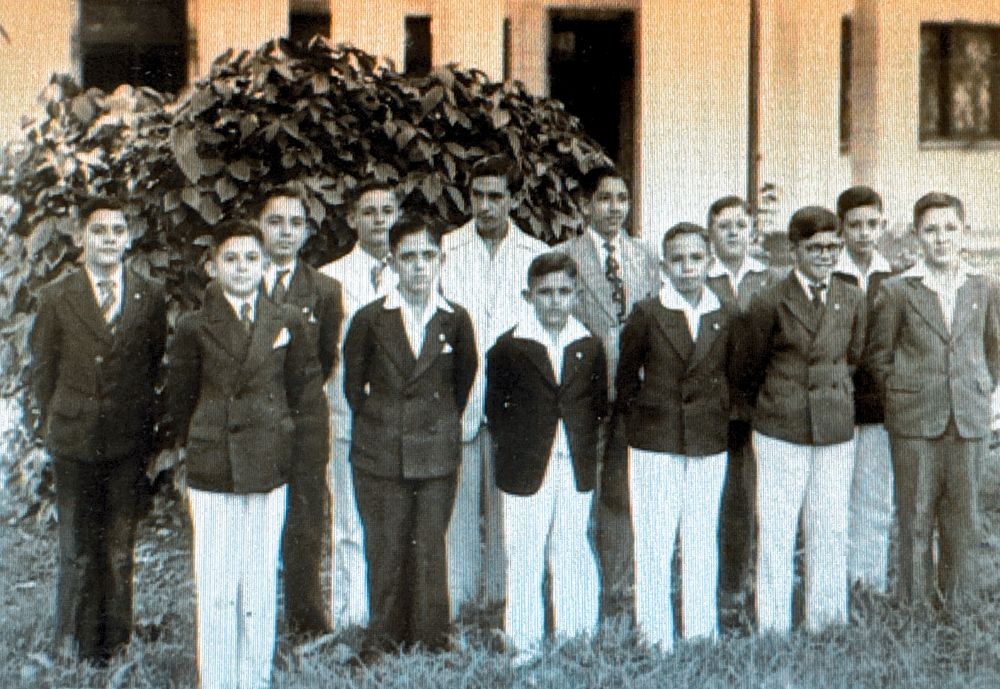

―A los 10 años me consiguieron una beca para que estudiara en el colegio de Los Maristas del Cerro. Había entonces dos colegios dirigidos por esta orden en La Habana, llamados Champagnat por el apellido del fundador de esta institución, uno en la calle Saco, cerca de la avenida Santa Catalina, en La Víbora, y el otro el que estaba en la Calzada del Cerro, N° 1756, donde yo estudié. El director y mi profesor me animaron para que entrara en el seminario menor que se hallaba en El Sevillano, en los locales donde se encuentra hoy, Villa Marista, la sede de la siniestra Seguridad del Estado del régimen.

Y ahí estuve hasta que, a los 12 años de edad, me enviaron a Querétaro, México, para que continuara mis estudios religiosos y académicos. Ese mismo año, mi hermana Teresa viajó de luna de miel a México con su esposo, el piloto José Joaquín Fraxedas. Fue algo espectacular porque una avioneta roja, un Stinson de cuatro asientos y un solo motor, voló muy bajo dos veces sobre el seminario para anunciarme su llegada. Se hospedaron en San Miguel de Allende y dos horas más tarde viajaron a Querétaro. El hermano director me autorizó solamente a salir a almorzar con ellos. Cuando me llevaron de vuelta al seminario, me sentí tan abrumado por la brevedad de aquellos minutos de calor familiar que decidí fugarme del seminario. Tenía, como dije, 12 años. De modo que salté por encima de la reja, recordando una frase que con frecuencia repetía el director: “El que pone la mano en el arado y se vuelve atrás, no es digno del Reino de los Cielos”. Fui al centro de Querétaro y le pedí a un taxista que me llevara a San Miguel de Allende, con la promesa de que le pagaría al llegar. Y así fue, no tuve que explicarle nada a mi hermana; solo le dije: “Hay que pagar el taxi”. Ese mismo día volamos a Ciudad de México para hacer los trámites consulares de rigor y una semana más tarde volábamos los tres a Houston, luego a Nueva Orleans, después a Miami y, finalmente, a Cayo Hueso, desde donde regresamos a Cuba.

Cuando llegué a La Habana fui a vivir con mis hermanas y mi tía Elpidia, su esposo e hijos. Recuerdo que familiares y vecinos se reían al oírme hablar con acento mexicano que, por supuesto, perdí a las pocas semanas.

Me matricularon en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Víbora y terminé mi bachillerato en ciencias en similar institución en El Vedado.

―Estamos hablando de la década de 1950, que tras el golpe de Estado estremeció a la sociedad cubana. ¿Qué recuerdos tienes de ese periodo? ¿Tu familia o tú mismo se implicaron en las acciones políticas de entonces?

―En mi familia a nadie le interesaba la política. A pesar de las dificultades a las que tuvimos que hacer frente mi hermano mayor, José, pudo graduarse de médico con las más altas calificaciones y se convirtió en el director del hospital de la United Fruit Company norteamericana, en Banes, pueblo del norte de Oriente. Allí se casó en 1952 con Nora Var