Nunca había caminado de madrugada por La Habana por el mero placer de caminar. Las caminatas de cuadras y cuadras a esa hora siempre fueron obligadas ante el perenne lío del transporte. Fuera una salida al cine, un concierto, una fiestecita o una sentada hasta las mil en el Malecón, si pasaban las 12 no aparecía ni el carruaje de ratones y calabaza de Cenicienta para llegar al punto distante de la ciudad donde vivía.

Esta vez fue diferente: quería caminar. Estaba en el Vedado y llegaba la madrugada, precedida de un aguacero. El ambiente estaba fresco como si no fuera verano, así que fui a darme el gusto y salí cantando “El son de la madrugada”, con la misma entonación de Tiburón Morales con el Son 14 de Adalberto Álvarez de finales de los 70:

De madrugada, por esas calles, / la triste soledad hoy me acompaña. / Mientras las horas se van muriendo /en medio del recuerdo de tu amor.

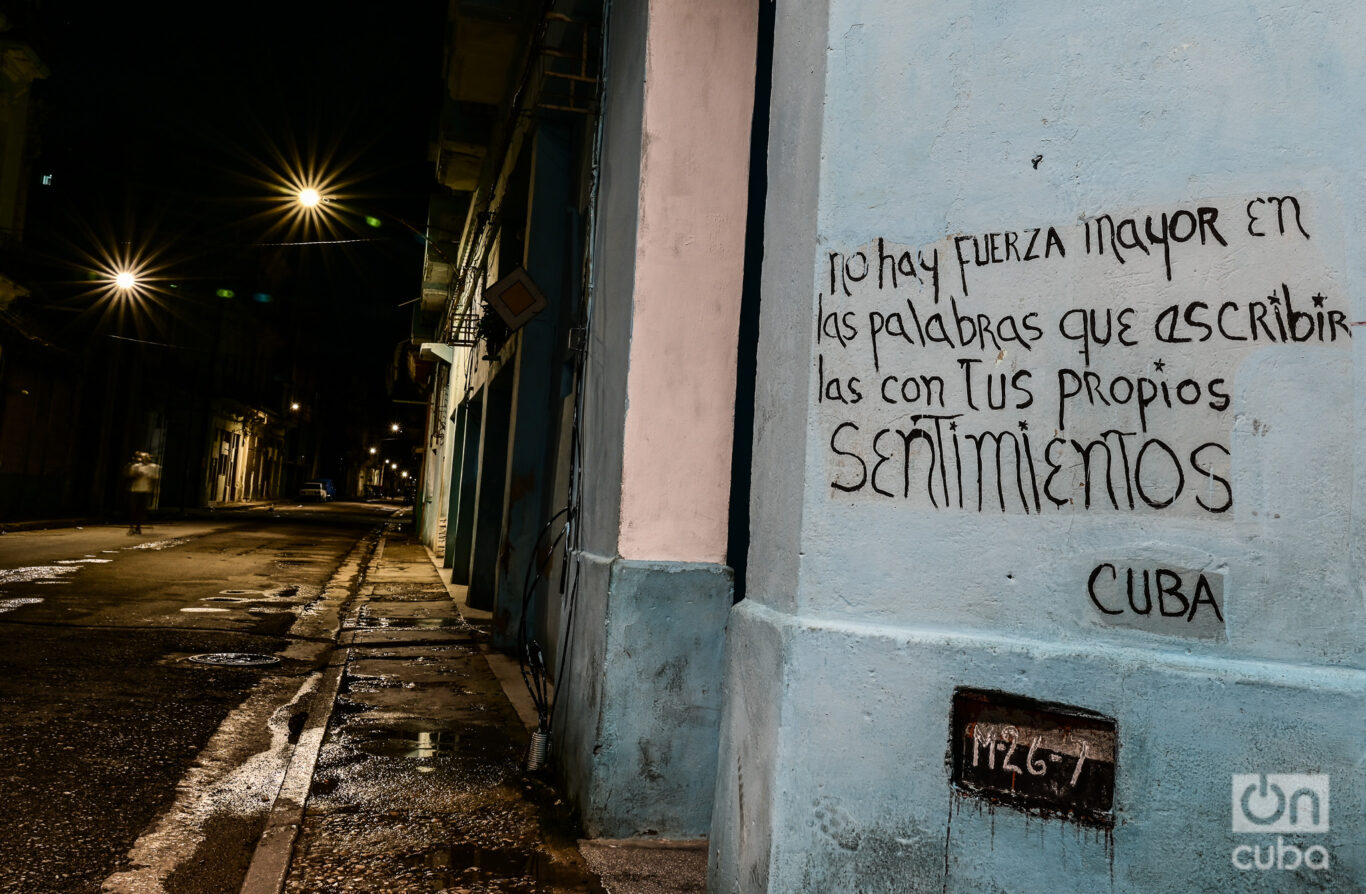

Antes de salir, dudé por un instante si cargar con la cámara porque solo quería caminar; pero como La Habana es tan caprichosa y casi siempre me brinda escenas fotogénicas (y es cuando me maldigo a mí mismo y me lamento en tono “si tuviera mi winche” si no llevo cámara), me colgué mi compañera de aventuras al cuello y eché a andar.

Arranqué sin rumbo. Todo el silencio, los edificios, las pocas luces y hasta la oscuridad de la ciudad las tenía solo para mí. “No había nadie en la calle, La Habana estaba vacía”, cantó Carlos Varela hace más de treinta años en “Enigma del árbol”.

Estuve poco más de tres horas girando. Caminé kilómetros sin darme cuenta. Los versos del trovador parecían más vigentes que nunca.

Y saltando de canción en canción, me “dieron la una, las 2 y las 3” desandando La Habana. Primero fue por El Vedado. Estuve por la Plaza de la Revolución. Solo el monumento de José Martí tenía algo de luz. Al frente, donde está la icónica imagen del Che en el Ministerio del Interior y su vecino Camilo, en el Ministerio de Comunicaciones, permanecían a oscuras.

Luego enfilé por Paseo hasta Malecón, donde encontré a unos pescadores en silencio y con la mirada en sus varas de pescar. Caminé unas cuadras por el “sofá de La Habana” y subí por G, Avenida de los Presidentes, hasta 23.

La experiencia me pareció tan singular, que repetí. Dos veces.

La madrugada siguiente no caminé tanto porque quedé obnubilado por la iluminación del Capitolio y el Gran Teatro de La Habana. En contraste, casi en penumbras, se presentaban el Parque Central, gran parte del Paseo del Prado y las calles aledañas.

El último de los paseos fue otra larga caminata por Centro Habana. Recorrí la Avenida Reina, doblé por Be