—¿Tú eres la sicóloga?

—¿Quién, yo? No, no… ¿tengo cara de sicóloga?

—No sé, yo no sé cómo son las caras de los sicólogos. Pero te pregunto porque me citaron aquí, y estás tú nada más.

—No, a mí también me citaron. Pero con esta agua que ha caído me imagino que no venga mucha gente. Yo te vi y te iba a preguntar lo mismo.

—¿Cómo lo mismo? ¿Qué si yo era la sicóloga? Si yo soy varón.

—No chico, que si eras el sicólogo.

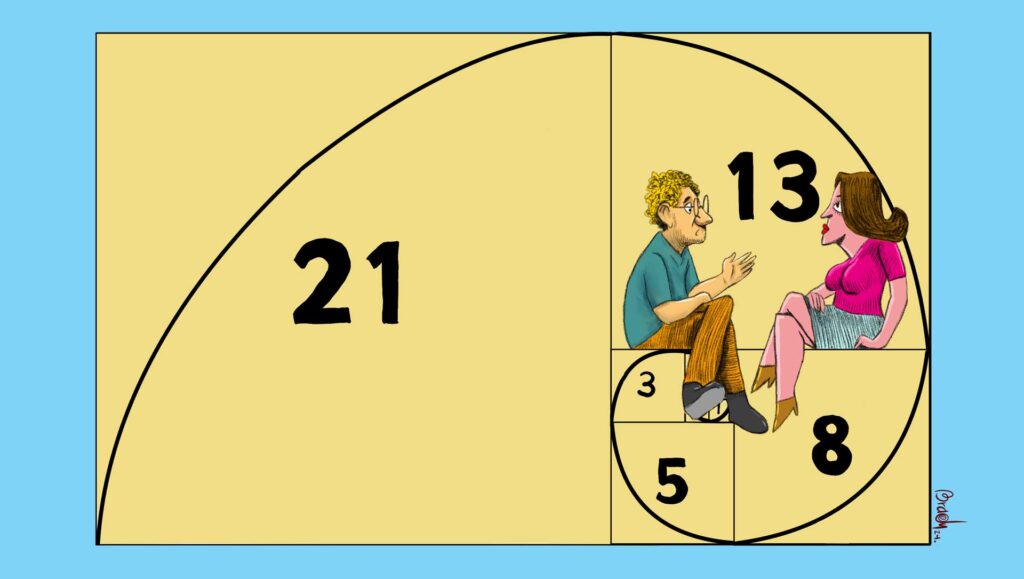

—No, yo soy matemático.

—Mira para eso, y parecías buena persona. Yo soy diseñadora, pero trabajo en una cafetería.

—Chica, mira, tú no me conoces, pero yo sí soy buena persona.

Se hizo un silencio de un par de minutos que los dos emplearon en estudiarse mutuamente, ella a él con cierto disimulo, él a ella un poco más abiertamente. Ella pensó que los rizos de él le daban un toque interesante, y que a pesar de que en general en los hombres no le gustaba ningún tipo de pelo que no fuera en la cabeza, a él parecía quedarle bien aquel principio de barba. Él pensó que ella tenía buenas tetas.

—Oye, yo creo que me voy, porque aquí no va a llegar más nadie.

—Si te vas, seguro te mojas. Mira, nosotros no nos conocemos, vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer con más gente aquí: vamos a contarnos los problemas. Los dos vinimos a hablar de problemas sexuales. Yo te cuento a ti y tú me cuentas a mí, y nada…

Ella se lo pensó un par de segundos.

—Es que mi problema está del carajo. No me lo vas a creer.

—Todo el mundo piensa que su problema es el peor y luego es una bobería. Menos el mío. Deja que tú oigas el mío, te vas a reír de mí. Mis socios me dicen que lo cuente en las fiestas.

—Bueno, a mí me da pena. No es lo mismo contarlo en una terapia de grupo que a un tipo que no conozco —dijo ella reticente, pero volvió a sentarse en el muro que habían compartido hasta hacía poco.

—Vamos a hacer una cosa: yo te voy preguntando y, si doy con el problema, me lo cuentas.

—Está bien, pero ponle seriedad a esto, mírame a la cara, no a