En noviembre de 1954 un obrero cubano, de paso por la ciudad petrolera de Cabimas, estado venezolano de Zulia, traspasa la puerta de una pequeña librería. Es mediodía, y el insoportable calor derrite el asfalto del pavimento, que se pega, molesto, a las suelas de los zapatos. Ha entrado allí porque en la vidriera vio expuesta la edición Aguilar de un poeta que ama. Comprueba el dinero que lleva en la cartera, lo justo para comprar el libro, que no es barato, almorzar algo ligero, repostar gasolina y desandar los cincuenta kilómetros que han de devolverlo a Maracaibo, donde vive con su familia.

Minutos más tarde, en un café cercano a la plaza de El León y la Cruz, se sienta en una mesa de cara al único ventilador del modesto recinto, que bate con sus aspas el salado aire lacustre. Entonces, en lo que espera que le sirvan una reina pepiada, escribe con su letra desparramada en la página de cortesía del volumen: “Dedico este libro con las obras completas de Federico García Lorca, a mi hijo Boris Fleites Rodríguez, quien apenas ha cumplido los doce años de edad, en la esperanza de que algún día se deleite leyendo la maravillosa poesía de Federico, y se duela —como yo ahora— de la violenta muerte que llevó a manos del fascismo español. Su padre que lo quiere…” Le sigue una firma ilegible, que iría cambiando con los años. Sé que se trata de José María Fleites porque desde seis meses atrás de esto que relato es mi padre también. Boris fue mi hermano mayor. Soy, quién lo diría hoy, el más pequeño de los cuatro hijos que procreó con Oilda, mi madre.

Mi padre era un buen lector de poesía, género que intentó, sin mucha fortuna, hasta bien entrada la vejez. Su santísima trinidad de la lírica eran Lorca, Nicolás Guillén y Andrés Eloy Blanco. A estos dos últimos los conoció en persona. Ya lo he contado, pero ahora siento deseos de repetirlo: llegué a la poesía de un modo singular. Nuestra última casa en Maracaibo contaba con cuatro habitaciones: la de mis padres, la de Rudy —un primo llegado de Cuba—, la de mis hermanos Boris y Nelson, la de mi hermana Mara y mía, y la de Sebastiana, la muchacha que ayudaba en la casa, más que una empleada, parte de la familia. De estas habitaciones, sólo dos tenían aire acondicionado. Por supuesto, una era la de mis padres. Ahí me refugiaba los mediodías a mitigar las subidas temperaturas marabinas. Antes de la siesta, mi padre leía media hora, casi siempre poesía, en voz alta si yo estaba. Me acostaba junto a él, y en ocasiones ponía el oído en su pecho para sentir como retumbaban las palabras. De modo que la poesía, su ritmo misterioso y telúrico, me entró a través del pecho de mi padre. Lo anterior no es una metáfora, ya quisiera que lo fuera y poder atribuírmela. Pero era la realidad de cada mediodía. Esta práctica heredada la apliqué con los hijos y las mujeres que me amaron y amé; aunque no siempre obtuve los resultados esperados.

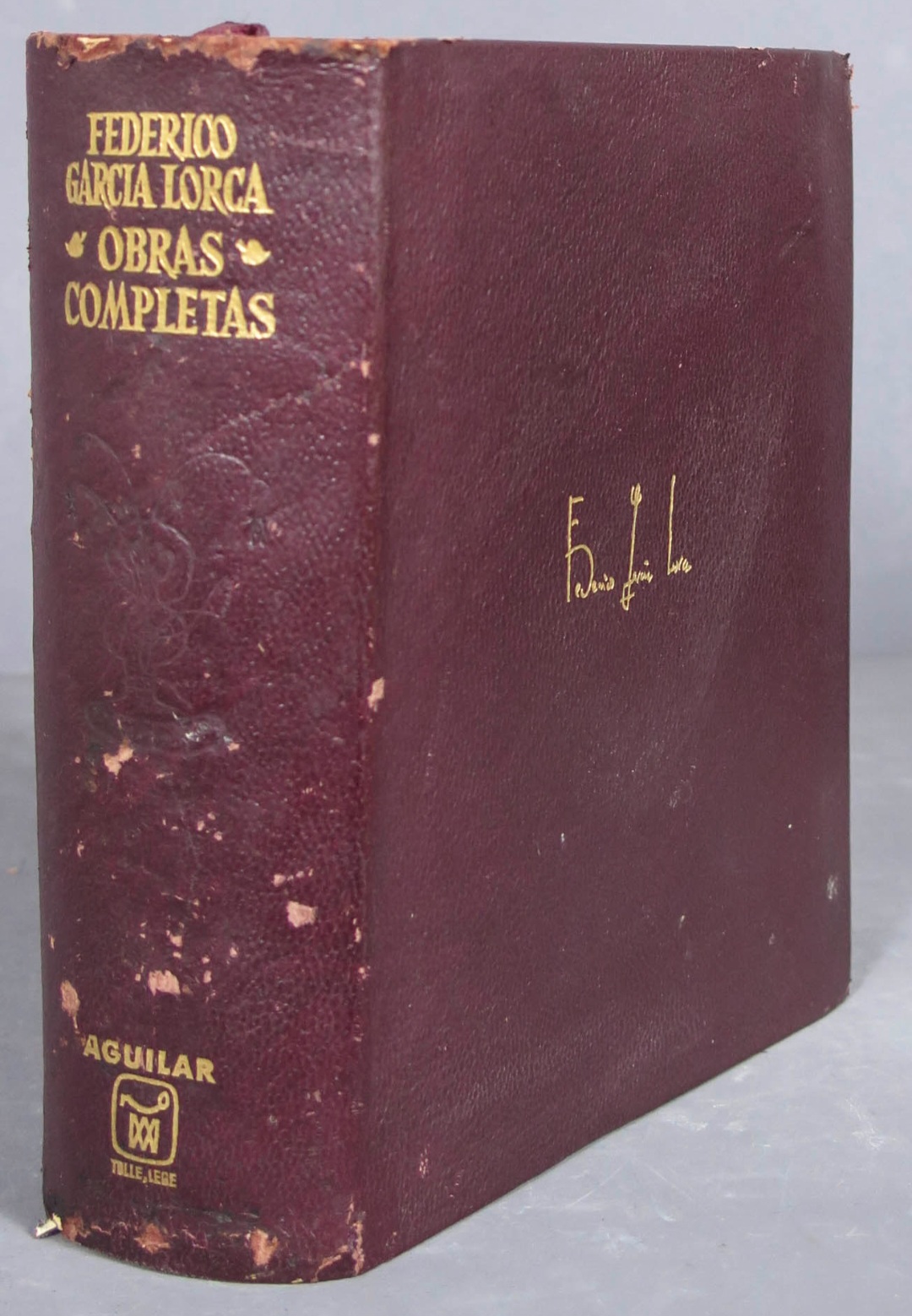

Está a la vista el libro que ha desencadenado estos recuerdos. Me acompaña desde que tengo memoria. Se ve que ha sido leído con pasión. La cubierta de cuero aparece desgastada, y la encuadernación debe ser sometida a una reparación urgente; el interior, sin embargo, está intacto, el papel biblia ha sorteado los embates del tiempo, y sus 1653 páginas no presentan anotaciones: escribir en un libro, marcar una página doblando la punta, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso en mi casa?

La primera edición de las obras completas del poeta andaluz me ha acompañado siempre. En ella leí, sin orden cronológico, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit, Yerma, La casa de Bernarda Alba, La zapatera prodigiosa, Mariana Pineda, Bodas de sangre, Poema del cante jondo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, los estremecedores Sonetos del amor oscuro…

Entre las conferencias, sabiduría, intuición y galanura, leí —y aún leo— su prodigiosa Teoría y juego del duende, donde deslinda la aparición de eso inefable en el arte que surge bajo el signo del duende, la musa o el ángel, cada uno con su dosis de fuego y sangre características, para co